埼玉県川口市の中医学専門はり灸治療院石上鍼灸院ブログ

中医学専門はり灸治療院

中医学は数千年前から臨床現場の経験を積み重ねて理論体系化されている医学です

◆キクラゲについて

2017年7月24日(月)こんにちは、埼玉県川口市の中医学専門石上鍼灸院です。

今日はキクラゲについてです。

今日はキクラゲについてです。先日初めて埼玉県では有名な「ぎょうざの満州」に行きまして、もちろん餃子も食べたのですが、レバニラ炒めも頂きました。

そこにキクラゲが入っていて美味しかったので、本日のブログとなりました。

ちなみに午前11時ごろお店に行ったのですが、結構お客さんがいてすでに混みはじめていました。

私はお持ち帰りをして、実家で食べました。

では、キクラゲについて。

キクラゲは、温帯のブナやクワ、ナラ、ニレなどの広葉樹の倒木や切り株に生えるキノコの一種です。

コリコリとした食感がクラゲに似ているため、日本ではキクラゲと呼ばれます。

中国では、人の耳の形に似ているため「木耳」と書き、中華料理に欠かせない食材なっています。

なかでも、白色の白キクラゲは「銀耳」と呼ばれ、不老長寿の高価な食材としてひときわ珍重されています。

キクラゲは秋の一時期だけ生の状態で出回りますが、実際に使用するのは、ほとんど乾物です。

そのため、キクラゲには乾物類に共通する特徴であるビタミンDが豊富に含まれています。

ビタミンDは、骨の形成にかかわる脂溶性ビタミンで、カルシウムの吸収を高めてカルシウムが骨に吸着するのを助けます。

キクラゲに含まれているカルシウムはきのこ類の中でもトップクラスなので、ビタミンDとの相乗効果によって、骨や歯が丈夫になり、骨粗しょう症を予防することができます。

キクラゲには独特のコリコリとした食感があります。

これは膠質(コロイド状)によるもので、昔から強壮に効果があり、血液を浄化させるといわれています。

さらに、キクラゲは現代人に不足しがちな食物繊維も豊富です。

食物繊維は、便秘を改善し、大腸がんの予防にもなります。

また、キクラゲには、がんや動脈硬化を予防するビタミンB2や疲労回復に役立つビタミンB1も含まれています。

【中医学的効能】

黒キクラゲと白キクラゲで効能に違いがあります。

◆黒キクラゲ

・四気五味: 甘、平

・帰経: 胃、大腸

・涼血止血: 血液中にこもった熱を収め、出血を防ぎます

◆白キクラゲ

・四気五味: 甘、淡、平

・帰経: 肺、胃、腎

・滋陰潤肺: 血や津液(体水分)などの陰を補い、気管や肺を潤す

・養胃生津: 胃を補陽して、唾液の分泌を促して渇きを収める

黒キクラゲは、血に働き、体にこもった熱を収めるため、イライラしてのぼせたり目が充血するような熱が上にあがってしまっているような「肝陽上亢」の方や、気血が滞って肩やお腹に張りを感じているような「気滞血瘀」の方や、午後に熱っぽくなるような陰が虚して熱を冷ますことが出来ない「陰虚」の方に適しています。

特に吐血、血便、痔の出血の治療に効果があります。

一方、「陽虚」の方は胃腸が冷え、消化力が衰えているので、控えめにしましょう。

白キクラゲは、滋陰の効果があるので、「陰虚」の方に特に適しています。

また多くの高齢の方は陰虚傾向になる方が多いので、お年寄りにも向いています。

ただ、栄養価が高いために、体内に水分(湿)をため込みやすいため、日ごろ暴飲暴食が多く胃もたれや便が粘っこいような「痰湿」傾向の方にはあまり向いていません。

中医学での「痰湿」は消費しきれなかった栄養分が体に残って形成されると考えています。

ちなみに、自分でできる「痰湿」があるかのチェックとして、舌の上の苔が舌の色が見えないくらい積もっていると、「痰湿」が体にある可能性があります。

舌苔が多いのが全て痰湿とは限らないのですが、胃腸に負担がかかると出やすくなります。

舌苔が多い方は、食べ過ぎている可能性があるので、食生活を見直してみましょう。

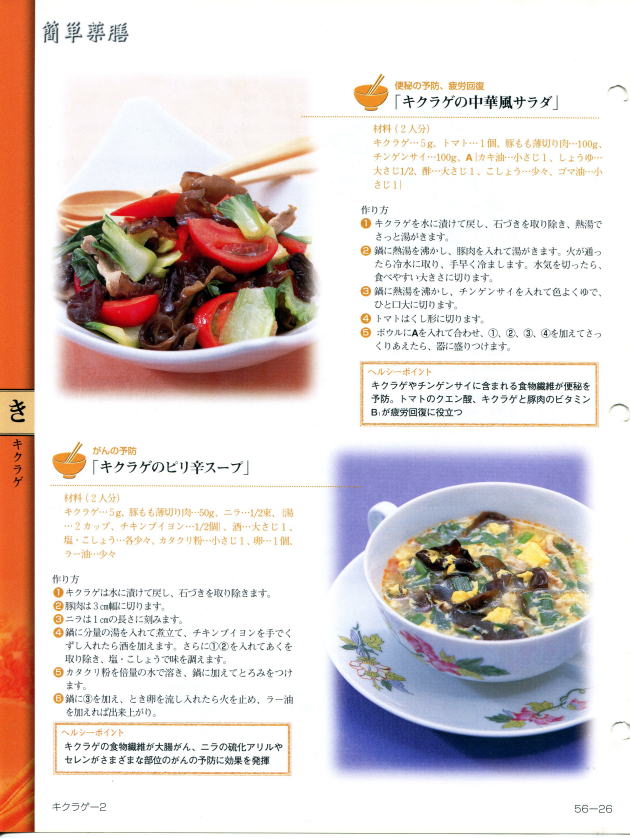

では、最後にまたディアゴスティーニ「漢方ライフ」から転用させていただきます。